田植えスタートから2か月、今のところ稲も順調に育っているようです。とはいえ、今年の梅雨は全国的に“空梅雨”傾向で、6月下旬には西日本が早くも梅雨明けという異常な状態となっています。ここにきて少しペースは戻していますが、酷暑対策は稲作でも急がれているところです。

気になる令和7年産の新米は、早いところで二期作が行われる沖縄(石垣島)のひとめぼれは、すでに6月に発売されていますし、九州も今月末には発売となるでしょう。ただし、価格や量などが現在のお米の環境下では不透明で、別の要素が多すぎるため純粋にいわゆる「新米」としての盛り上がりには欠けている感じはあります。

長野県内の田んぼは、「中干し」の真っ最中

今回は、長野県内の圃場の状況をお伝えします。長野県は他県に比べて出回りのスタートは遅い方で、現在は「中干し」と呼ばれる大切な作業の真っ只中にあります。

目次

田植えから約1か月後に行われる「中干し」ってなに?

長野県ではGW明け頃から田植えが本格的にスタートします。現在行われているのが「中干し」です。中干しは、それまで張っていた田んぼの水をいったんすべて抜き、カラカラの状態にすることです。

場所によって水はけの環境はさまざまで、水はけの良い田んぼ(逆に水が抜けやすい田んぼ)や水はけの悪い田んぼ(水が湧いてくる田んぼ)などもあります。田んぼに溝を掘って水が抜けやすくなるような作業を行うこともあります。

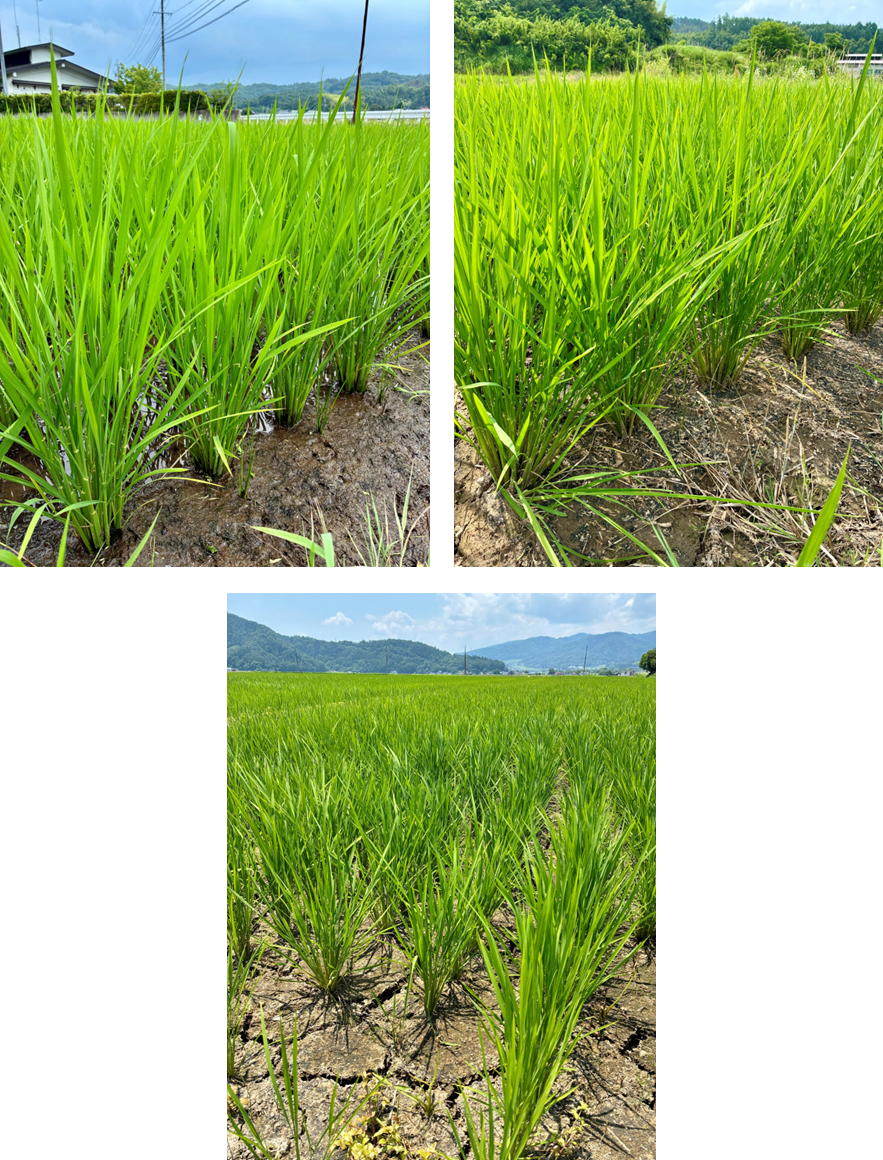

写真では少し分かりづらいかもしれませんが、稲の列の間に溝を掘った跡があります

写真では少し分かりづらいかもしれませんが、稲の列の間に溝を掘った跡があります

中干しの目的と効果

中干しを行い、田んぼをカラカラにするのには下記のような目的があります。

-

分げつ(茎が増えること)の抑制

稲は分げつ(茎が増えること)により株が大きくなりますが、増えすぎると養分が分散し、実が充実しません。果物で“摘果”を行うように、稲も中干しで分げつを抑えることで、実入りを良くします。

- 根の活力アップ

田んぼを渇水状態にして稲の根に適度にストレスを与えることで、根の張りが強くなります。健全な根を育てるためにも、育成ステージにおける中干し作業は不可欠です。

- メタンの抑制(環境効果)

実は中干しは、カーボンクレジットの観点からも注目されています。田んぼの水を抜くことで土壌に酸素が取り込まれ、田んぼで作られるメタンの発生を抑えることができます。具体的には中干し期間の延長を行うことで、GHG(温室効果ガス)の削減につながります。

この取り組みはすでにJ-クレジット制度でも認定され、一部で中干し期間の延長などによるCO₂削減効果でクレジットを取得する動きも始まっています。

参考:農林水産省「J-クレジットにおいて「水稲栽培による中干し期間の延長」が新たな方法論として承認されました!」

中干しの課題:水の確保というリスク

中干しは稲の成長にも、環境にも良い影響ばかりを与えるように思えますが、課題もあります。それは近年のこの酷暑による水不足のリスクです。

今年も梅雨が短く、空梅雨で水不足が心配されていますが、中干しにより一旦抜いた田んぼの水を、欲しいときに欲しいだけ再び水を張ることが出来るのか。昨年も、用水を流れる水の量が少なく、実際に田んぼの水の奪い合いがおきる事態にもなっています。

これまで長野県は、冬の間に山々に積もった雪の雪解け水など、水は潤沢にありましたが、温暖化により山が蓄える水の量にも変化が起きており、水の確保が難しくなってきています。

カーボンクレジットにおいても取り組み自体は可能ですが、水リスクを抱えつつ品質を担保できるかが課題となっています。

今回は、現在の稲の生育ステージにおける「中干し」についてご紹介しました。品質も量も気になる令和7年産米ですが、このあと出穂時期を迎える頃に、さらなる生育情報をお届けする予定です。

ご相談・お問い合わせ

玄米や精米、炊飯や加工品についてなど、お米に関わることはお気軽にご相談ください。